Programme RISMEAU: Les enseignements de quatre années de suivi

Avant-propos

RISMEAU : un partenariat transdisciplinaire pour l’évaluation des risques liés aux résidus de médicaments et biocides apportés par épandage agricole de boues urbaines et de lisiers – Les enseignements de quatre années de suivi

Contexte et objectifs

En 2011, le site pilote de Bellecombe, SIPIBEL, a été mis en place sur le bassin versant de l’Arve, en Haute-Savoie, pour i) caractériser les effluents hospitaliers et urbains, particulièrement leur contenu en micropolluants ; ii) étudier le fonctionnement de la station d’épuration de Bellecombe vis-à-vis de ces effluents ; iii) étudier le devenir et les impacts des micropolluants dans les filières eaux et boues ; et iv) évaluer l’impact des micropolluants sur le milieu aquatique. En effet, les pratiques d’hygiène et de soin, humaines et vétérinaires, sont à l’origine d’une pollution diffuse par de nombreux micropolluants (résidus de médicaments et biocides) dans l’eau, les sols et le vivant. La contamination des milieux par ces rejets contribue également à un phénomène global de dissémination des résistances bactériennes aux antibiotiques. Ces pratiques peuvent avoir un impact sur l’environnement et présenter un risque pour la santé humaine. Afin de mieux comprendre ces phénomènes, SIPIBEL a été construit autour d’un partenariat structurant entre une dizaine d’organisations (www.sipibel.org) : collectivités territoriales, professionnels de santé, scientifiques de différentes disciplines, et l’appui d’une structure d’interface.

Cinq programmes de recherche se sont succédé sur SIPIBEL. Le dernier programme, RISMEAU (RISques liés aux résidus de Médicaments, biocides et antibiorésistance d’origine humaine et vétérinaire sur les ressources en EAU du bassin versant de l’Arve), conduit de 2019 à 2024, avait pour objectif d’élargir le champ des questions aux épandages agricoles de produits résiduaires organiques (boues, lisier, fumier), afin de quantifier les résidus de médicaments et les biocides qu’ils transportent, d’étudier les transferts de ces substances dans les eaux infiltrées et les sols, d’évaluer leur écotoxicité, et leur contribution au développement de l’antibiorésistance.

Structuration du programme RISMEAU

Le programme RISMEAU a été organisé en trois projets distincts et complémentaires caractérisés par les axes de recherche suivants :

- Un diagnostic du bassin versant de l’Arve, avec trois campagnes expérimentales successives conduites sur six sites d’observation sur l’Arve et ses affluents, avec des prélèvements d’échantillons d’eau et l’usage d’échantillonneurs intégratifs Chemcatcher. Les échantillons ont fait l’objet d’analyses par screening non ciblé des résidus pharmaceutiques et biocides. Au total, 37 substances ont été suspectées et/ou identifiées comprenant 30 pharmaceutiques et sept pesticides. Sur ces 37 substances, 16 ont été identifiées, dont deux sur tous les sites pour les trois campagnes : la caféine et l’antihypertenseur irbésartan (BERTRAND-KRAJEWSKI et al., 2021).

- Le projet Télesphore, sur le transfert de résidus de médicaments et biocides en lien avec les épandages agricoles de produits résiduaires organiques (PRO), qui incluait les volets suivants :

- Le développement de méthodes analytiques nouvelles spécifiques pour les matrices solides (PRO, sol) et liquides (eau infiltrée).

- La caractérisation en laboratoire de la sorption de quatre résidus pharmaceutiques par des essais en microcosme.

- L’évaluation de la mobilité verticale de quatre résidus pharmaceutiques sur des colonnes de sol en laboratoire.

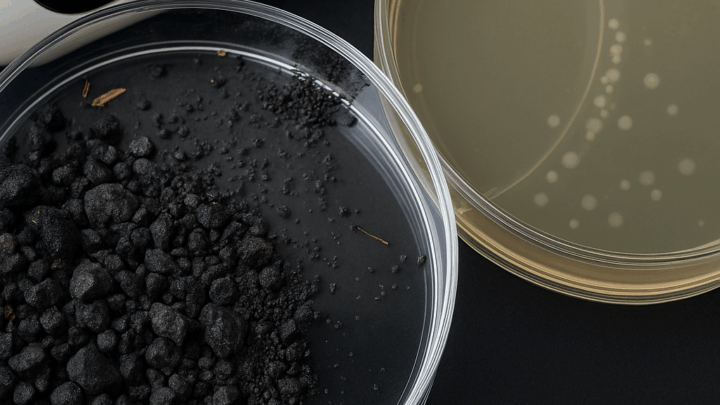

- La quantification des apports de résidus pharmaceutiques et biocides par l’épandage de PRO urbains (boues de station d’épuration) et agricoles (lisier).

- L’évaluation du devenir de molécules cibles (persistance, dissipation, mobilité) grâce à un suivi pluriannuel sur six lysimètres in situ.

- La caractérisation des hétérogénéités spatiales des concentrations dans le sol, observées in situ.

- Le projet Perséphone, sur les impacts écotoxicologiques et l’antibiorésistance liés aux produits résiduaires organiques (PRO), qui incluait les volets suivants :

- La caractérisation physico-chimique de trois PRO : boues urbaines, fumiers et lisiers.

- Le développement de méthodes analytiques sur la matrice « vers de terre ».

- Le développement de bioessais in situ innovants, pour caractériser les effets combinés des résidus de médicaments et biocides sur des organismes du sol (lombriciens).

- La caractérisation des effets de l’apport de PRO sur des populations d’organismes terrestres autochtones en conditions réelles d’exposition (lombriciens in situ et en laboratoire).

- La caractérisation écotoxicologique aiguë et chronique des PRO.

- L’évaluation de la bioaccumulation de résidus de médicaments, biocides et éléments traces métalliques dans un organisme clé de la chaîne trophique (lombriciens).

- L’acquisition de données quantitatives sur le transfert de gènes d’antibiorésistance, en conditions réelles d’épandage, vers les compartiments sol et eau infiltrée

Les équipes de recherche partenaires du programme RISMEAU étaient les suivantes :

- INRAE, Univ Montpellier, LBE, à Narbonne

- INSA Lyon, DEEP UR 7429, à Villeurbanne

- INSERM, CHU Limoges, RESINFIT, U1092, Université de Limoges, à Limoges

- Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ISA, UMR 5280, à Villeurbanne

- Université Claude Bernard Lyon 1, LEHNA UMR 5023, CNRS, ENTPE, à Vaulx-en-Velin

- Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR ECOSYS, à Palaiseau.

L’animation, la coordination et la valorisation du programme ont été assurées par le Graie.

RISMEAU a été possible grâce au SRB – Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe (exploitant de la station d’épuration et terre d’accueil des lysimètres) – à la chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc et aux éleveurs qui nous ont transmis fumiers et lisiers en confiance. De nombreux partenaires ont participé au financement de tout ou partie de ce programme : l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, l’OFB – Office français pour la biodiversité –, le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et ses affluents (SM3A), et l’école universitaire de recherche H2O’Lyon (ANR-17-EURE-0018).

Ce dossier RISMEAU comporte quatre contributions :

- Une présentation des développements analytiques qui ont été nécessaires au programme RISMEAU (GUIRONNET et al.).

- Les principaux résultats des expérimentations sur les lysimètres in situ du projet Télesphore (ETIENNE et al.).

- Les principaux résultats des bioessais effectués sur les vers de terre dans le projet Perséphone (BEDELL et al.).

- Une synthèse de l’étude des transferts de gènes d’antibiorésistance (GASCHET et al.).

Les principaux messages à retenir du programme RISMEAU

Les lisiers présentent des concentrations plus faibles d’un nombre de molécules plus réduit que les boues de station d’épuration.

Après cinq épandages en deux ans sur les lysimètres in situ, soit aux doses agronomiques recommandées, soit aux mêmes doses multipliées par cinq, nous n’avons pas constaté d’impacts significatifs :

- L’accumulation des substances dans les sols ne semble pas significative.

- Aucun effet létal ou écotoxique n’a été observé sur les plantes et les vers de terre.

- La dissémination d’antibiorésistance n’est pas mise en évidence.

- La mobilité des substances dans le sol semble limitée.

- Certaines substances sont parfois détectées dans les eaux infiltrées, mais pas systématiquement en rapport direct avec l’épandage.

- La répétition des épandages conduit à des concentrations résiduelles détectables dans les sols.

Ces résultats obtenus sur deux années seulement corroborent des résultats antérieurs acquis sur le temps long sur des observatoires tels que le SOERE-PRO (https://valor-pro.hub.inrae.fr/presentation-de-l-observatoire-soere-pro), à savoir : i) peu de liens entre les flux apportés par les PRO et les concentrations observées dans les sols ; ii) pas d’accumulation significative des substances observée dans les sols in situ, et iii) une faible mobilité avec les eaux infiltrées et vers les nappes.

Cependant, nous avons constaté une perturbation de la reproduction des vers de terre à des doses agronomiques. Il est possible de recommander des doses maximales d’épandage de 50 gMS/kg sol sec pour le fumier bovin et 10 gMS/kg sol sec (eq 30 t MS/ha/an, épandage sur 20 cm de profondeur d’un sol de densité 1,3) pour les boues et le lisier bovin.

Ces résultats sont plutôt rassurants, mais « L’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence !».

Bonne lecture !

Jean-Luc Bertrand-Krajewski, Jean-Philippe Bedell, Pierre Benoit, Élodie Brelot, Christophe Dagot, Dominique Patureau, Laure Wiest